Psychoanalysis Series – Sigmund Freud und Carl Jung #1 (DE)

Freud & Jung – Die schicksalhafte Weggemeinschaft

Read this post in JP, FR, EN, VN

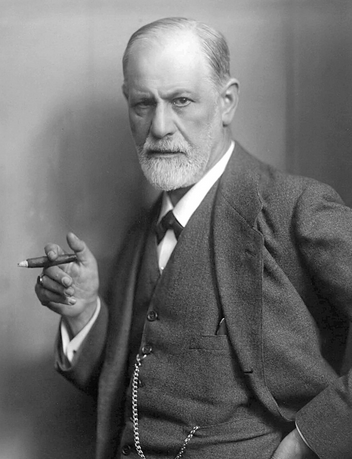

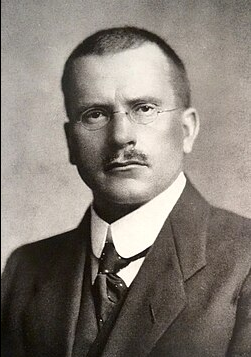

Carl Gustav Jung (1875–1961), der Schweizer Psychiater, und Sigmund Freud (1856–1939), der Vater der Psychoanalyse, waren zwei Leuchttürme, die die dunklen Territorien des menschlichen Geistes erhellten.

Ihre Begegnung an der Schwelle des 20. Jahrhunderts markierte einen Wendepunkt in der Geschichte des menschlichen Wissens.

Freud öffnete mit seiner Theorie der verdrängten unbewussten Triebe und des Ödipuskomplexes die Tür zur modernen Psychologie.

Jung hingegen – mit seiner mystischen Sensibilität und seinem introspektiven Temperament – erkannte Symbole, die über die Grenzen der Medizin hinausgingen:

Er glaubte, dass das Unbewusste nicht bloß ein Gefängnis der Erinnerungen sei,

sondern ein Ozean, der die gesamte Geschichte der Menschheit in sich trägt –

das kollektive Unbewusste.

Anfangs waren sie Mentor und Schüler, Freunde und verwandte Geister.

Freud nannte Jung „den Kronprinzen“, während Jung Freud als „einen geistigen Vater“ bezeichnete.

Doch gerade ihre Divergenz – in ihrem Verständnis von Religion, Symbolen und der Natur des Unbewussten – trieb sie schließlich auseinander.

Wenn Freud das Licht der westlichen Rationalität verkörperte, so zog sich Jung allmählich in den geistigen Wald des Ostens zurück –wo er Antworten nicht mehr mit dem Skalpell der Wissenschaft suchte, sondern in Symbolen, Träumen, Mythen und uralter Weisheit.

Ihre Ideen strahlten weit über die Psychologie hinaus:

- In der Kunst: Salvador Dalí, Max Ernst und sogar Jackson Pollock schöpften aus dem psychoanalytischen Denken.

- In der Literatur: Franz Kafka, Virginia Woolf, Hermann Hesse.

- In der Wissenschaft: Disziplinen wie Psychiatrie, Pädagogik und Kulturanalyse tragen bis heute ihre Handschrift.

Ein Brief aus dem Osten – Die golden erleuchtete Tür in die Dunkelheit

Zürich, Winter 1928

Schnee bedeckte die Fensterscheiben.

Im Arbeitszimmer von Carl Jung – jenem Raum, den er oft „die Höhle unter dem Unbewussten“ nannte –

knisterte das Kaminfeuer leise, wie der Atem eines uralten Artefakts, das noch immer lebte.

Er war gerade von einem Vortrag im Institut zurückgekehrt –

sein Geist schwer, verwoben in Wirbelstürmen aus Fragen über Träume, das Unbewusste und die Seele.

Es war nicht so, dass er keine Antworten hatte.

Sondern dass diese Antworten… nicht mehr genügten.

Auf seinem Schreibtisch, zwischen Dutzenden unvollendeter Manuskripte und Mandala-Skizzen,

lag ein goldener Umschlag – still,

als hätte er dort seit Ewigkeiten gelegen…

oder sei eben erst aus einer anderen Daseinsebene herabgefallen.

Jung öffnete ihn.

Die Tinte war kräftig, die Handschrift präzise.

Der Brief stammte von Richard Wilhelm, seinem verwandten Freund und Ostforscher –

dem Mann, den Jung liebevoll den „inneren Entdecker Chinas“ nannte.

„Lieber Jung,

Ich sende dir eine Übersetzung, die noch nie veröffentlicht wurde.

Sie stammt aus einer tiefen Schicht, von der ich glaube,

dass du sie verstehen wirst – nicht durch Logik, sondern durch Intuition.

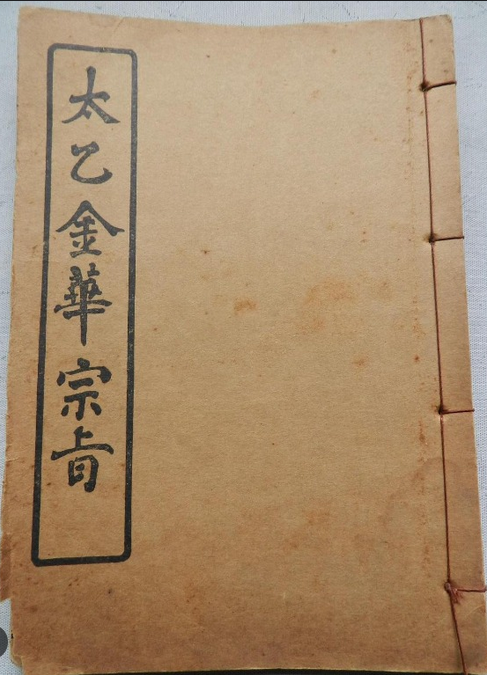

Das Buch trägt den Titel:

Das Geheimnis der Goldenen Blüte (Tai Yi Jin Hua Zong Zhi).

Es ist nicht nur ein Text –

sondern ein uralter Spiegel, der den Geist widerspiegelt.

Sei vorsichtig. Und wenn du dich verirrst, gib mir keine Schuld.

– Wilhelm“

Jung blickte auf.

Der Raum schwankte im Licht des Feuers.

Er legte den Brief beiseite und öffnete das kleine Buch, das beilag –

Einband aus Elfenbein, verblasste Tinte,

doch die alten chinesischen Schriftzeichen schimmerten wie fallende Sterne vom Gipfel des Himmels.

Die erste Zeile trat hervor:

„Kehre das Licht um – und blicke nach innen.“

“Turn the light around and look within.”

Ein einziger Satz – doch für ihn klang er wie eine uralte Glocke, tief im Innern eines Berges.

Und dann geschah etwas Seltsames.

Das Feuer zog sich nach innen zusammen,

warf seinen Schatten an die Wand –

doch es war nicht die Silhouette eines sitzenden Arztes.

Es war der Schatten eines Mannes in taoistischen Gewändern,

im Lotussitz, die Hände zu einer Mudra gefaltet.

Neben seinem Ohr ein leises Rascheln –

wie umgeblätterte Seiten,

aber nicht durch seine eigene Hand.

Zum ersten Mal hatte Jung das Gefühl,

sich von der anderen Seite des Geistes zu sehen –

einem Ort, den die westliche Psychoanalyse nie zu betreten gewagt hatte.

Er schloss die Augen.

Ein Bild erblühte in seiner inneren Vision –

eine goldene Blüte,

die sich zwischen seinen Augenbrauen entfaltete,

sich drehte und Licht ausstrahlte.

„Das Unbewusste ist kein Land der Verdrängung mehr.

Es ist ein vergessener heiliger Raum.“

Wilhelm hatte recht gehabt.

Dies war kein gewöhnliches Buch.

Es war eine uralte Chiffre.

Etwas, das – hätte Freud es gesehen –

wohl unter dem Skalpell der Wissenschaft seziert worden wäre.

Doch Jung…

Jung hatte lange genug in den Schatten gelebt, um zu wissen:

Es gibt Dinge, die man nicht erklären kann –

nur mit ihnen leben.

In jener Nacht schlief Jung nicht.

Er begann, die Symbole aus dem Buch neu zu zeichnen,

sie auf die Träume seiner Patienten – und auf seine eigenen – anzuwenden.

Und auf geheimnisvolle Weise begann alles sich zu fügen –

wie Zahnräder, die seit Jahrhunderten im Staub der Zeit geschlummert hatten.

Von diesem Tag an war Jung verwandelt.

Er war nicht länger nur ein Psychoanalytiker –

er wurde ein Wanderer unter Symbolen,

ein Suchender an den Toren vergessener Glaubenssysteme –

nicht, um zu glauben,

sondern um zu verstehen,

dass die Menschheit niemals wirklich vom Kosmos getrennt war.

Salvador Dalí und die schmelzende Uhr – Die letzte Begegnung mit Freud

London, Juli 1938

Maresfield Gardens.

Ein Mittag, schwer von Nebel – und von Geschichte.

Im schlichten Backsteinhaus Nummer 20 hallte das Ticken einer alten Uhr,

wie eine Warnung eines Gottes, der längst alt geworden war.

Sigmund Freud, zweiundachtzig Jahre alt,

nach seiner Flucht aus Österreich,

während der Schatten der Gestapo über Europa kroch,

verlebte hier seine letzten Tage.

Die Hälfte seines Kiefers war vom Krebs entfernt worden.

Doch seine Augen –

es waren noch immer die Augen eines Mannes,

der es einst gewagt hatte, in das zu blicken,

was andere nicht einmal zu benennen wagten:

das Unbewusste.

Da – ein Klopfen an der Tür.

Ein Mann trat ein,

als sei er eben einem Traum entstiegen,

gezeichnet in Blut und Tusche.

Es war Salvador Dalí.

Sein Schnurrbart gekrümmt wie ein Angelhaken,

sein vom Regen durchtränkter Mantel klebte an ihm,

und seine Augen…

es waren keine Augen, die die Welt betrachteten –

es waren Augen, durch die die Welt selbst zurückblickte.

Er sagte kein Wort.

Er rollte nur ein Blatt Papier aus

und legte ein unfertiges Gemälde auf Freuds Schreibtisch:

Ein menschlicher Schädel – mit Freuds Gesichtszügen –

der sich wie eine Spirale entfaltete.

Aus den Windungen der Hirnmasse ragten verzerrte Gesichter hervor.

Einige lachten,

einige weinten,

eines rauchte eine Zigarette in einem atemlosen Wind.

Jede Miene – eine Ebene des höllischen Geländes des Geistes.

Freud sah nicht Dalí an.

Er sah nur auf das Gemälde.

Lange.

Sehr lange.

Dalí stand reglos da –

wie ein Kind vor dem Sarg eines Gottes,

an dessen Unsterblichkeit es einst geglaubt hatte.

Er atmete nicht.

Er blinzelte nicht.

Schließlich sprach Freud –

seine Stimme trocken wie Asche:

„Endlich habe ich einen Spanier getroffen …

dessen Psyche es wirklich wert ist, analysiert zu werden.“

Die Worte durchschnitten die Luft

wie eine Klinge über kaltem Stein.

Dalí wusste nicht,

ob es ein Lob war,

ein Fluch –

oder die letzte, dissonante Note

in einer Symphonie, die sich dem Ende neigte.

Freud wandte sich ab.

Doch sein Schatten,

lang an der Wand hingestreckt,

glich einem riesigen, geborstenen Kopf,

gefüllt mit Schicht um Schicht nicht katalogisierter Erinnerung.

Dalí ging, ohne sich zu verabschieden.

In jener Nacht träumte er von Freud –

verwandelt in eine atmende Maschine

aus weichen, schmelzenden Zahnrädern,

die Träume für die ganze Menschheit zusammensetzte.

Doch die Maschine stockte.

Eine Ratte kroch aus dem verzerrten Mund Freuds

und biss den letzten Faden durch,

der ihn noch mit der Vernunft verband.

Einen Monat später vollendete Dalí sein Gemälde:

„Die Beständigkeit der Erinnerung“ (The Persistence of Memory).

Uhren, die von steinernen Vorsprüngen zerschmolzen –

als glitte das Bewusstsein von den Rändern der physischen Wirklichkeit.

Jede Sekunde – ein Abschied.

Jede Minute – eine Spirale des Unbewussten.

Und jeder Zeiger jeder Uhr –

eine Nadel, die in Freuds Träume stach

und ihm zuflüsterte:

Nicht alle Träume sind dazu da, analysiert zu werden.

Manche Träume sind nur dazu bestimmt, … zu schmelzen.

Freud starb ein Jahr später.

Seine Haushälterin erzählte später,

die Uhr in seinem Zimmer sei um 3:15 Uhr morgens stehen geblieben.

Niemand konnte es erklären.

Außer Dalí –

der, als er die Nachricht hörte, lächelte,

wie jemand, der einen Riss in der Zeit berührt hat,

und flüsterte:

„Er ist nicht durch den Tod zergangen –

er zerging, weil er endlich

Teil der Träume anderer geworden ist.“

Pollock – Eine Symphonie für das unausgesprochene Selbst

New York, 1941.

Regen trommelte auf das Dach –

wie Finger, die auf den Schädel eines Riesen klopfen.

In einem schwach beleuchteten Raum saß Jackson Pollock – kaum über dreißig,

mit Augen so hohl, als hätte er die Hölle gesehen –

dem Arzt gegenüber.

Niemand sprach.

Etwas hing in der Luft,

etwas, das darauf wartete, freigesetzt zu werden.

„Ich kann nicht sprechen,“ flüsterte Pollock.

„Ich habe keine Sprache für das,

was unter meiner Haut kriecht.

Es sind keine Erinnerungen.

Nicht wirklich Albträume.

Sie… bewegen sich wie Schlangen.“

Der Arzt fragte nicht nach Mutter oder Vater,

nicht nach verdrängter Kindheit.

Er schob ihm einfach eine Rolle unbemalter Leinwand hinüber und sagte:

„Male.

Aber nicht wie ein Maler.

Male wie jemand, der besessen ist.“

**

In jener ersten Nacht schlief Pollock nicht.

Er goss Farbe auf den Boden.

Keine Pinsel.

Keine Rahmen.

Er drehte sich um die Leinwand wie ein Schamane in Trance –

barfuß, mit geröteten Augen,

zitternden Händen,

als beschwöre er Geister aus dem Abgrund.

Die Farbe fiel nicht – sie sprang.

Jeder Spritzer zerriss die Ordnung

wie ein elektrisches Feld, das Naturgesetze auflöst.

Ein wirres Netz namenloser Bilder entstand –

wie die Gehirnwellen eines Gottes,

der mitten im Traum Krämpfe bekommt.

Die Leute fragten ihn:

„Was malst du?“

Er antwortete:

„Ich male nicht.

Ich lasse das Bild… mich malen.“

Mit jeder Sitzung legte Pollock eine weitere Hautschicht ab.

Er wusste nicht,

ob er heilte –

oder sich auflöste.

Eines Nachts träumte er,

er laufe durch ein Labyrinth,

dessen Wände aus schwarzer Tinte bestanden,

die nach unten blutete –

gejagt von den Schritten

einer gesichtslosen Gestalt im weißen Kittel.

Der Arzt schrieb in seinen Notizen:

„Patient Pollock zeigt die Fähigkeit, archetypische Bilder heraufzubeschwören, während er sich in einem halbbewussten Zustand befindet.

Seine Gemälde sind zerbrochene Mandalas – das Zentrum ist eingestürzt, aber die Energie bleibt.

Wenn die Vernunft eine Stadt ist, dann lebt Pollock in ihren Abwasserkanälen.“

Ein letztes Gemälde ließ den Arzt zehn volle Minuten lang schweigend stehen:

Eine schwarze Leinwand.

Darin ein einziger weißer Strich –

wie eine Klinge –

gekrümmt, geschnitten, dann zerborsten.

Ringsum rote Spritzer. Blut, vielleicht.

Oder vielleicht der Selbstmord einer Erinnerung.

Als man Pollock fragte, was das Bild bedeute, murmelte er:

„Ich glaube, ich habe gerade gesehen …

den Moment, in dem eine Seele zerbricht.

Und ich wollte diesen Riss einfrieren,

bevor er sich in ein lügendes Wort verwandelt.“

Pollock wurde nie wirklich geheilt.

Aber er war nie wieder derselbe.

Nach der Therapie ging er hinaus

wie ein Sturm, der die Form eines Menschen angenommen hatte –

ein Tänzer über den Leichen alter Definitionen:

von Kunst,

Psychologie,

und Erlösung.

Niemand weiß,

ob er seinen inneren Dämon besiegte –

oder nur lernte, mit ihm zu tanzen.