Psychoanalysis Series - Sigmund Freud and Carl Jung #1 (JP)

序章 - フロイトとユング (Freud & Jung )、運命的な同行

Read this post in EN, FR, DE, VI

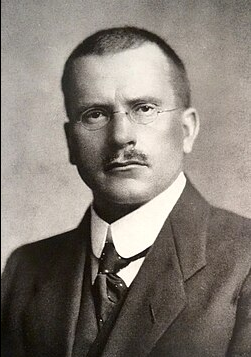

カール・グスタフ・ユング (Carl Gustav Jung)(1875–1961)、スイスの精神科医。

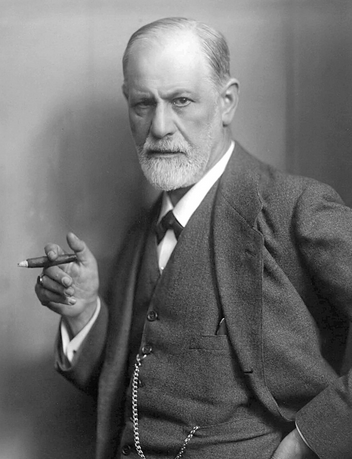

ジークムント・フロイト (Sigmund Freud )(1856–1939)、精神分析学の創始者。

この二人は、人間の心の“闇”に光を投じた、二つの灯火であった。

20世紀初頭、彼らの出会いは、人類の知的歴史における決定的な転機となる。

フロイトは、「抑圧された無意識」と「エディプス・コンプレックス」の理論によって、

近代心理学の扉を開いた。

一方、ユングは、神秘に対する鋭敏な感受性と内向的な傾向を持ち、

医学の枠を越える象徴の世界を見出した。

彼にとって無意識とは、単なる記憶の牢獄ではなく、

**人類の全歴史を内包する大いなる海――「集合的無意識」**であった。

当初、二人は師弟であり、友であり、同志だった。

フロイトはユングを「王位の後継者」と呼び、

ユングはフロイトを「精神的な父」と呼んだ。

だが、宗教や象徴、そして無意識の本質に対する理解の違いが、

やがて二人の間に深い溝を生んだ。

もしフロイトが西洋理性の光を象徴するなら、

ユングは次第に東洋の精神的森の中へと歩みを進めていった。

彼はもはや、科学というメスで答えを探すのではなく、

象徴、夢、神話、そして古の叡智によって真理を求めたのである。

彼らの思想は広く世界に影響を与えた。

芸術の分野では、サルバドール・ダリ、マックス・エルンスト、ジャクソン・ポロックらが

精神分析に影響を受け、

文学では、フランツ・カフカ、ヴァージニア・ウルフ、ヘルマン・ヘッセが

その思索を引き継いだ。

さらに科学の領域でも、精神医学、教育学、文化分析など、

あらゆる分野に彼らの影が息づいている。

東方からの手紙 ― 闇の中に金の光をともす扉

チューリッヒ、1928年 冬。

窓の外には、白い雪が静かに舞っていた。

その奥で、カール・ユングの書斎――彼が「無意識の階下にある洞窟」と呼ぶ空間では、

暖炉がぱちぱちと音を立てながら燃えていた。

まるで、いまだ命を宿した古代の遺物が、息をしているかのように。

彼は、研究所での講義を終えたばかりだった。

夢とは何か、無意識とは何か、魂とは――

そんな問いが一日中、脳内を旋回していた。

答えがなかったわけではない。

だがその答えでは、もはや足りなかった。

デスクの上、未完成のマンダラ図や無数の原稿に囲まれた中に、

一通の金色の封筒がひっそりと横たわっていた。

まるで、それはずっと前からそこにあったか、あるいは別の次元から今しがた舞い降りたようだった。

ユングは封を開けた。

筆圧の強い黒インクで、丁寧に書かれた文字。

差出人はリヒャルト・ヴィルヘルム。

ユングが「中国精神の内奥を旅した探究者」と敬愛する東洋の学者であり、魂の友である。

「親愛なるユングへ

未発表の翻訳をお送りします。

これは非常に深い層から届いたものです。

私は信じています――

あなたはこれを理性ではなく直観で読み解ける人だと。

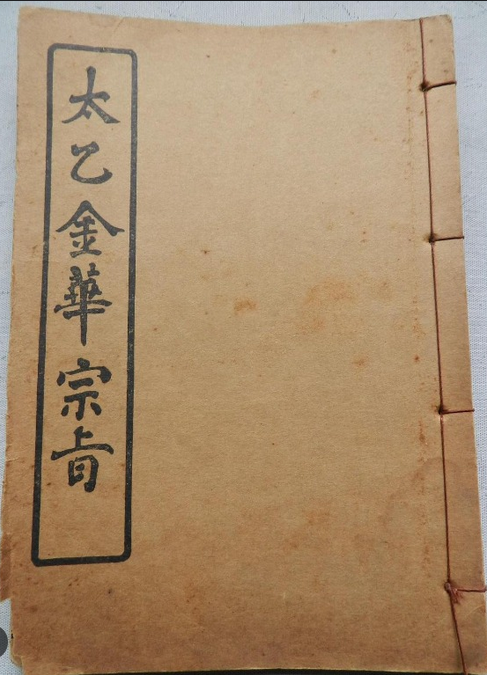

書の名は、

『太乙金華宗旨』

それは単なる文献ではありません。

それは魂を映す、古の鏡なのです。

心して読むこと。

もし道に迷ったとしても、私を責めないでください。

― ヴィルヘルム」

ユングは顔を上げた。

揺れる炎の光の中で、部屋全体が静かに軋むように揺れた。

彼はそっと手紙を置き、

添えられていた一冊の薄い書物を手に取る。

表紙は黄ばみ、インクはかすれている。

だが、そこに浮かぶ古代中国の文字は、

天空から落ちる星のようにきらめいていた。

最初のページには、こう書かれていた:

「返照光明 – 照内擾」

(Turn the light around and look within).

その文字列は――ユングにとって――まるで山の奥深くで鳴り響く

古代の鐘の音のように聞こえた。

そして、不思議なことが起きた。

暖炉の炎がふいに収縮し、

ユングの影が壁に投げかけられた――

だがそれは、今ここに座っている彼の影ではなかった。

それは、道士の装束を纏い、

印を結びながら坐禅を組む一人の人間の影。

耳元では、誰かが紙をめくるような音が聞こえる。

だがそれは彼の仕草ではない。

どこか別の場所――心の向こう側からの音だった。

それは彼が初めて自分自身を、精神の裏側から見つめた瞬間だった。

西洋の精神分析が、まだ一歩も踏み入れたことのない領域。

ユングはそっと目を閉じた。

すると、意識の奥底に一つの像が現れた。

両眉の間から、金色の花が咲き、回転し、光を放っていた。

「無意識はもはや抑圧された領域ではない。

それは、眠れる聖域である。」

ヴィルヘルムの言葉は正しかった。

これは書物ではない。

これは古代の暗号であり、魂の鍵である。

もしフロイトがこれを目にしたら、

おそらく彼はそれを科学のメスで解剖しようとしただろう。

だが、ユングはそうはしなかった。

彼は、闇とともに生きることを学んでいた。

そして、世の中には言語ではなく、共に在ることでしか理解できない真理があることを、すでに知っていた。

その夜、ユングは眠らなかった。

彼は書に記された象徴や図像を写し取り、

それを患者の夢へ、そして自分自身の夢へと照応させてみた。

すると不思議なことに――

それらはまるで、時の砂に埋もれていた歯車のようにかみ合い、動き始めた。

その日を境に、ユングは変わった。

彼はもはやただの精神分析医ではなくなった。

象徴の旅人となり、

信じるためではなく、

「人間は宇宙から切り離された存在ではなかった」

という古代の知恵を理解するために、

忘れられた信仰体系の扉を静かに叩く者となった。

サルバドール・ダリ (Salvador Dalí) と溶ける時計――フロイトとの最後の邂逅

ロンドン (London)、1938年7月。

メアズフィールド・ガーデンズ。(Maresfield)

霧と歴史の重みが垂れ込める昼下がり。

レンガ造りの質素な家――20番地の室内では、

古時計のチクタクという音が、

まるで老いた神の警鐘のように鳴り響いていた。

ジークムント・フロイト (Sigmund Freud)、82歳。

ナチスの亡霊がヨーロッパを這い回る中、

祖国オーストリアを離れて亡命生活を送っていた。

彼は、人生の最終章をここで過ごしている。

口腔癌のため、顎の半分を切除されたが、

その眼差しは依然として、

誰も言葉にできなかった「無意識」を見た者の眼光を保っていた。

突然、扉がノックされる音が響いた。

扉を開けて入ってきたのは、

まるで血と墨で描かれた夢の中から抜け出してきたかのような男だった。

サルバドール・ダリ。(Salvador Dali)

釣り針のように反った髭。

雨粒に濡れたロングコート。

そしてその眼差しは――

世界を見ている者のものではなく、

世界が彼を通して覗いているかのような眼だった。

彼は挨拶をしなかった。

ただ黙って一枚の紙を開き、

未完成の絵画をフロイトの机の上にそっと置いた。

それは、フロイトの顔をした人間の頭蓋骨が

螺旋状に開いていく絵だった。

脳の襞の間から、

歪んだ表情の顔たちが次々と浮かび上がっていた。

笑っているもの、

泣いているもの、

風のない空間で煙草を吸っているもの――。

それぞれの顔が、

心の地獄の層を象徴していた。

フロイトはダリを見なかった。

彼はただ、絵を見ていた。

長い,

長い間。

ダリは動かなかった。

まるで、

かつて「不死」だと信じていた神の棺の前に立つ子どものように。

彼は呼吸さえせず、

瞬きすら忘れていた。

やがて、フロイトが口を開いた。

声は灰のように乾ききっていた。

「ようやく出会えた。

本当に分析する価値のあるスペイン人に。」

その言葉は、

冷たい石をなぞる刃のように、空気を裂いた。

それが賛辞なのか、

呪いなのか、

あるいはただ、

終わりゆく交響曲の沈黙の低音なのか――

ダリには分からなかった。

フロイトは顔を背けた。

だがその背中から伸びた影は、

分類不能な記憶が幾重にも詰まった、ひび割れた巨大な頭蓋骨のようだった。

ダリは別れの言葉も告げずに、静かにその場を去った。

その晩、彼は夢を見た。

フロイトが機械になっていた。

溶けた歯車でできたその機械は、

人類の夢を組み立てていた。

だが、

機械は止まった。

フロイトの歪んだ口から、

一匹のネズミが這い出てきて、

彼と理性を繋いでいた最後の糸を噛みちぎったのだった。

一ヶ月後、ダリはあの絵を完成させた。

『記憶の固執(The Persistence of Memory)』。

岩の上から溶け落ちる時計たち。

意識が物理的限界を滑り落ちていくさま。

一秒ごとに、別れの言葉が重ねられ、

一分ごとに、潜在意識の螺旋がねじれていく。

時計の針一本一本が、

フロイトの夢に刺さる針となって、こう告げていた。

「全ての夢が分析されるべきとは限らない。

中には――

ただ、溶けていくしかない夢もある。」

その一年後、フロイトはこの世を去った。

付き添っていた召使いは語った――

「午前3時15分、彼の部屋の時計が止まったのです。

なぜかは分かりません。」

それを聞いたダリは、

微笑んだ。

まるで時間の裂け目に手を触れた者のように。

そして、こうささやいた。

「彼は死によって消えたのではない。

彼自身が、ついに誰かの夢の一部となったのだ。」

ポロック (Pollock) ― 言葉にならなかった“私”のための楽曲

New York, 1941.

雨はまるで巨大な頭蓋骨の天井を叩くように降り続けていた。

薄暗い部屋の中で、30代前半のジャクソン・ポロックは座っていた。

彼の目は深く落ちくぼみ、まるで地獄を覗き込んだ者のようだった。

向かいには、医師。

誰も言葉を発さなかった。

その沈黙の中には、

今にも解放されようとしている何かが潜んでいた。

「言えないんだ。」

ポロックはかすれ声で呟いた。

「僕の皮膚の下で転がってるものには、言葉なんてない。

あれは記憶じゃない。悪夢とも違う。

ただ……蛇みたいに動いてるんだ。」

医師は、母親のことも、父親のことも、抑圧された幼少期のことも尋ねなかった。

ただ、一枚の白いカンヴァスをポロックの前に押しやり、こう言った:

「描きなさい。

でも画家のようにではなく――

取り憑かれた者のように。」

**

その最初の夜、ポロック(Pollock)は一睡もしなかった。

彼は絵の具を床にぶちまけた。

筆もない。

フレームもない。

彼は呪術師のようにカンヴァスの周りを舞い、

裸足で、赤い目をし、震える手で、

深淵から魂を呼び出そうとしていた。

絵の具は**“落ちた”のではない。**

跳ねた。

それぞれの軌跡は、

まるで電場が秩序を切り裂く痙攣のようだった。

呼び名のないイメージの網が交錯する。

それはまるで、

痙攣する神の脳波だった。

人々は彼に尋ねた:

「何を描いているのですか?」

「描いてなどいない。」

「絵が、僕を描いているんだ。」

絵を描くたびに、ポロック(Pollock) は皮膚を一枚ずつ剥がしていくようだった。

彼は、自分が癒やされているのか、崩壊しているのか、分からなかった。

ある夜の夢の中で、彼は迷路の中を走っていた。

その壁は、流れ落ちる黒いインクの線でできており、

背後からは、顔のない白衣の人物の足音が迫っていた。

医師の記録には、こう残されている:

「患者ポロックは、

半意識状態において原型(アーキタイプ)を呼び出す能力を持つ。

彼の作品は崩壊したマンダラであり、中心はすでに崩れ落ちているが、

エネルギーはまだ失われていない。

もし“理性”が都市であるなら、

ポロックはその地下水路で生きている。」

ある一枚の絵が、

医師を10分間黙らせた。

黒一色のカンヴァス。

その中に、一本の白い軌跡。

刀のようにカーブし、振り下ろされ、そして砕けた。

周囲には無数の血のような赤い飛沫。

だが、それは「記憶の自殺」かもしれなかった。

絵について尋ねられたとき、ポロックはただこう呟いた:

「……今、魂が裂ける瞬間を見た気がした。

それを言葉という嘘になる前に、凍結させたかったんだ。」

ポロックは、決して本当の意味で“癒された”わけではなかった。

だが、彼はもはやかつての彼ではなかった。

治療を終えた彼は、

嵐のように歩き出した。

旧来の「芸術」も、「心理学」も、「救済」も通用しない世界で、

定義の残骸の上で踊る者となった。

彼が内なる悪魔に勝ったのか、

それともただ共に踊る術を学んだのか――

誰にも分からない。

ただ一つ確かなのは、

それ以降のポロックのすべての絵画は、理性への告発状であり、

無意識への祈りだった、ということ。