Psychoanalysis Series – Sigmund Freud and Carl Jung #1 (FR)

Freud & Jung – La Compagnie du Destin

Read this post in JP, EN, DE, VI

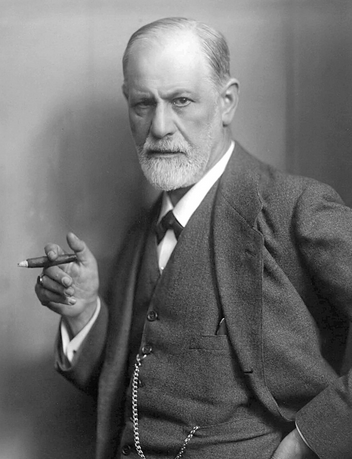

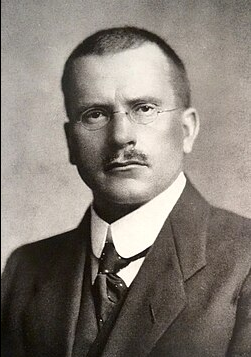

Carl Gustav Jung (1875–1961), psychiatre suisse, et Sigmund Freud (1856–1939), père de la psychanalyse, furent deux phares éclairant les territoires obscurs de l’esprit humain.

Leur rencontre, à l’aube du XXᵉ siècle, marqua un tournant décisif dans l’histoire du savoir sur l’homme.

Freud, avec sa théorie des pulsions inconscientes refoulées et du complexe d’Œdipe, ouvrit la porte de la psychologie moderne.

Jung, animé d’une sensibilité mystique et d’un tempérament introspectif, perçut des symboles dépassant les limites de la médecine :

il voyait l’inconscient non comme une prison de souvenirs, mais comme un océan contenant toute l’histoire de l’humanité — l’inconscient collectif.

Au début, ils furent maître et disciple, amis et esprits apparentés.

Freud appelait Jung “le prince héritier”, tandis que Jung le considérait comme “un père spirituel.”

Mais c’est précisément leur divergence — dans la compréhension de la religion, des symboles et de la nature de l’inconscient — qui finit par les séparer.

Si Freud incarnait la lumière de la rationalité occidentale, Jung, peu à peu, se retira dans la forêt spirituelle de l’Orient, où il ne chercha plus les réponses avec le scalpel de la science, mais à travers les symboles, les rêves, les mythes et la sagesse ancienne.

Leurs idées ont rayonné bien au-delà de la psychologie.

En art : Salvador Dalí, Max Ernst, et même Jackson Pollock se sont abreuvés de la pensée psychanalytique.

En littérature : Franz Kafka, Virginia Woolf, Hermann Hesse.

En science : des domaines comme la psychiatrie, l’éducation ou encore l’analyse culturelle portent encore leur empreinte.

Lettre de l’Orient – La porte dorée vers l’obscurité

Zurich, hiver 1928.

La neige recouvrait les vitres.

Dans le bureau de Carl Jung — cet espace qu’il appelait souvent “la caverne sous l’inconscient” — la cheminée crépitait doucement, comme le souffle d’un artefact ancien encore vivant.

Il revenait d’une conférence à l’Institut.

Son esprit était lourd, enchevêtré dans une spirale de questions sur les rêves, l’inconscient, l’âme.

Ce n’était pas qu’il n’avait pas de réponses.

C’est que ces réponses… ne suffisaient plus.

Sur son bureau, parmi des dizaines de manuscrits inachevés et de croquis de mandalas, reposait une enveloppe dorée — silencieuse,

comme si elle avait toujours été là…

ou venait tout juste de tomber d’un autre plan de réalité.

Jung ouvrit l’enveloppe.

L’encre était sombre, l’écriture précise.

Elle venait de Richard Wilhelm, son ami de cœur et sinologue — celui qu’il appelait tendrement “l’explorateur intérieur de la Chine.”

« Cher Jung,

Je t’envoie une traduction jamais publiée.

Elle provient d’une couche profonde que, je crois, tu comprendras — non par la logique, mais par l’intuition.

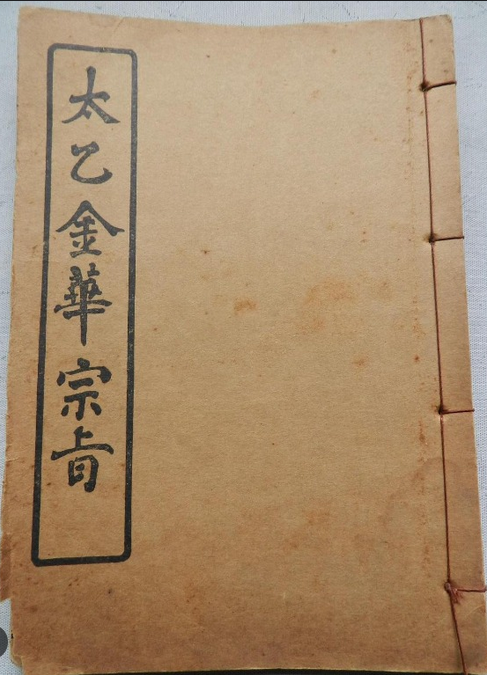

Le livre s’intitule : Le Secret de la Fleur d’Or (Tai Yi Jin Hua Zong Zhi).

Ce n’est pas un simple texte — mais un miroir ancien qui reflète l’esprit.

Sois prudent. Et si tu perds ton chemin, ne m’en rends pas responsable.

– Wilhelm »

Jung leva les yeux.

La pièce vacillait doucement dans la lumière du feu.

Il reposa la lettre et prit le petit livre joint — couverture ivoire, encre fanée, mais les caractères chinois anciens scintillaient comme des étoiles filantes tombant du sommet du ciel.

La première phrase surgit :

« Tourne la lumière vers l’intérieur. »

“Turn the light around and look within.”

Une simple phrase — mais pour lui — elle résonna comme une cloche antique dans les entrailles d’une montagne.

Et alors, quelque chose d’étrange se produisit.

Le feu sembla se replier sur lui-même, projetant son ombre sur le mur —

mais ce n’était pas la silhouette d’un médecin assis.

C’était l’ombre d’un homme en robe taoïste, assis en lotus, formant un mudrā avec les deux mains.

Près de son oreille, un léger froissement —

comme des pages qui se tournent —

mais pas par sa propre main.

Pour la première fois, Jung eut l’impression de se voir depuis l’autre côté de l’esprit —

un lieu où la psychanalyse occidentale n’avait jamais osé poser le pied.

Il ferma les yeux.

Une image fleurit dans sa vision intérieure —

une fleur d’or s’ouvrant entre ses sourcils, tournoyant, rayonnant de lumière.

« L’inconscient n’est plus une terre de refoulement.

C’est un royaume sacré oublié. »

Wilhelm avait vu juste.

Ce n’était pas un livre ordinaire.

C’était un ancien cryptogramme.

Quelque chose que — si Freud l’avait vu — aurait peut-être été disséqué sous le scalpel de la science.

Mais Jung…

Jung avait vécu assez longtemps dans les ombres pour savoir ceci :

Il existe des choses qu’on ne peut pas expliquer — seulement habiter.

Cette nuit-là, Jung ne dormit pas.

Il se mit à re-dessiner les symboles du livre, les appliquant aux rêves de ses patients —

et aux siens.

Et, mystérieusement, tout commença à s’aligner —

comme des engrenages longtemps enfouis dans le temps.

À partir de ce jour, Jung fut transformé.

Il n’était plus simplement un psychanalyste —

Il devint

un voyageur des symboles,

un chercheur aux portes des systèmes de croyance oubliés,

non pour y croire,

mais pour comprendre —

que l’humanité n’a jamais été vraiment séparée du cosmos.

Salvador Dalí et l’Horloge fondante – La dernière rencontre avec Freud

Londres, juillet 1938.

Maresfield Gardens, un midi alourdi par le brouillard — et l’Histoire.

Dans la modeste maison de briques au numéro 20, le tic-tac d’une vieille horloge résonnait comme l’avertissement d’un dieu devenu ancien.

Sigmund Freud, 82 ans, ayant fui l’Autriche sous l’ombre rampante de la Gestapo, vivait ses derniers jours.

La moitié de sa mâchoire avait été retirée à cause du cancer.

Mais ses yeux…

Ceux-là mêmes qui, autrefois, avaient osé regarder ce que les autres n’osaient même pas nommer : l’inconscient.

Soudain, un coup à la porte.

Un homme entra, comme surgissant d’un rêve esquissé à l’encre de Chine et de sang.

C’était Salvador Dalí.

Sa moustache recourbée comme un hameçon,

son manteau trempé de pluie lui collant au corps,

et ses yeux…

Ce n’étaient pas des yeux qui regardaient le monde,

mais des yeux par lesquels le monde semblait le fixer en retour.

Il ne dit rien.

Il déroula simplement une feuille de papier et posa une peinture inachevée sur le bureau de Freud :

Un crâne humain — portant le visage de Freud — se déployant en spirale.

Des plis de la matière cérébrale, des visages déformés surgissaient :

certains riaient,

d’autres pleuraient,

un fumait une cigarette dans un vent sans souffle.

Chaque expression représentait un niveau de l’enfer psychique.

Freud ne regarda pas Dalí.

Il ne regarda que la peinture.

Longtemps.

Très longtemps.

Dalí resta immobile — tel un enfant devant le cercueil d’un dieu qu’il avait un jour cru immortel.

Il ne respirait plus. Il ne clignait même pas des yeux.

Enfin, Freud parla — d’une voix sèche comme des cendres :

« Enfin… j’ai rencontré un Espagnol

dont la psyché mérite véritablement d’être analysée. »

Les mots tranchèrent l’air

comme une lame glissant sur la pierre froide.

Dalí ne sut s’il s’agissait d’un éloge, d’une malédiction,

ou d’une note dissonante finale, dans une symphonie sur le point de s’éteindre.

Freud se détourna.

Mais son ombre, projetée longuement sur le mur,

ressemblait à une tête géante et fracturée,

remplie de couches de mémoire jamais cataloguées.

Dalí partit sans dire adieu.

Cette nuit-là, il rêva de Freud —

transformé en machine respirante faite d’engrenages mous, fondants,

assemblant des rêves pour toute l’humanité.

Mais la machine s’essouffla.

Un rat rampa hors de la bouche déformée de Freud

et rongea le dernier fil qui le reliait encore à la raison.

Un mois plus tard, Dalí acheva sa toile :

La Persistance de la Mémoire. (The Persistence of Memory.)

Des montres molles fondant sur des rebords de pierre —

comme si la conscience glissait lentement hors du réel physique.

Chaque seconde, un adieu.

Chaque minute, une spirale de subconscient.

Et chaque aiguille de chaque montre,

une épingle piquant les rêves de Freud,

lui murmurant :

Tous les rêves ne sont pas faits pour être analysés.

Certains… ne sont faits que pour fondre.

Freud mourut un an plus tard.

Sa gouvernante raconta plus tard :

L’horloge dans sa chambre s’était arrêtée à 3h15 du matin.

Personne ne put l’expliquer.

Sauf Dalí —

qui, en apprenant la nouvelle, sourit,

comme quelqu’un ayant effleuré une fissure dans le temps,

et murmura :

« Il ne s’est pas dissous dans la mort –

Il s’est dissous parce qu’enfin,

il est devenu une part des rêves des autres. »

Pollock – Une symphonie pour le soi indicible

New York, 1941.

La pluie frappait le toit

comme des doigts tambourinant sur le crâne d’un géant.

Dans une pièce faiblement éclairée,

Jackson Pollock — un peu plus de trente ans, le regard vide comme s’il avait vu l’enfer —

était assis en face du médecin.

Personne ne parlait.

Quelque chose flottait dans l’air —

prêt à être libéré.

« Je ne peux pas parler, » murmura Pollock.

« Je n’ai aucun langage pour ce qui rampe sous ma peau.

Ce ne sont pas des souvenirs.

Pas vraiment des cauchemars.

Ils… bougent comme des serpents. »

Le médecin ne posa aucune question sur la mère, le père,

ni sur les traumatismes d’enfance.

Il fit simplement glisser un rouleau de toile vierge vers lui et dit :

« Peins.

Mais pas comme un peintre.

Peins comme quelqu’un possédé. »

**

Cette nuit-là, Pollock ne dormit pas.

Il versa la peinture à même le sol.

Sans pinceaux.

Sans châssis.

Il tourna autour de la toile comme un chamane en transe —

pieds nus, les yeux injectés de sang, les mains tremblantes comme s’il invoquait des esprits depuis l’abîme.

La peinture ne tombait pas — elle bondissait.

Chaque éclaboussure déchirait l’ordre,

comme un champ électrique démantelant les lois.

Une toile d’araignée d’images sans nom surgit —

comme les ondes cérébrales d’un dieu convulsant en plein rêve.

On lui demanda :

« Que peignez-vous ? »

Et il répondit :

« Je ne peins pas.

C’est la peinture… qui me peint. »

À chaque session, Pollock perdait une nouvelle couche de peau.

Il ne savait pas s’il était en train de guérir… ou de se dissoudre.

Une nuit,

il rêva qu’il courait dans un labyrinthe,

dont les murs étaient faits d’encre noire qui saignait vers le bas,

poursuivi par les pas d’une silhouette sans visage, en blouse blanche.

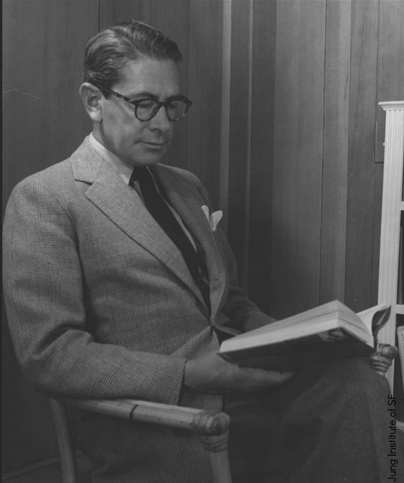

Le médecin écrivit dans ses notes :

**« Le patient Pollock démontre une capacité à convoquer des images archétypales dans un état semi-inconscient.

Ses toiles sont des mandalas brisés — le centre s’est effondré, mais l’énergie demeure.

Si la raison est une ville, alors Pollock vit dans ses égouts. »

Une dernière peinture laissa le médecin muet pendant dix longues minutes.

Une toile noire.

En son centre, une seule trace blanche —

comme une lame : elle se courbe, tranche, puis éclate.

Tout autour : des éclaboussures rouges.

Du sang, peut-être.

Ou peut-être le suicide d’un souvenir.

Quand on lui demanda ce que cela signifiait,

Pollock murmura :

**« Je crois que j’ai vu…

le moment où une âme s’est fendue.

Et j’ai voulu figer cette fissure

avant qu’elle ne devienne un mot menteur. »

Pollock ne fut jamais vraiment guéri.

Mais il ne fut plus jamais le même.

Après la thérapie,

il ressortit comme une tempête devenue homme —

un danseur sur les cadavres des anciennes définitions :

- de l’art,

- de la psychologie,

- du salut.

Personne ne sait s’il a un jour vaincu son démon intérieur —

ou s’il a simplement appris à danser avec lui.

Mais une chose est certaine :

Dès lors, chaque toile de Pollock devint

une accusation contre la raison —

et une prière adressée à l’inconscient.